В июле 1981 года в Театре имени Ленинского комсомола состоялась премьера оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова, поэта Андрея Вознесенского и режиссёра Марка Захарова. Тридцать пять лет спектакль живёт на сцене Ленкома, пережив застой, перестройку, распад Союза, лихие девяностые, гламурные нулевые… Это, конечно, феномен.

Театр вечно лихорадит; театр бредит новизной, артисты уходят, спиваются, болеют, погибают – спектакли, как правило, живут недолго. Даже самые знаменитые, даже всеми признанные шедевры – как «Идиот» Товстоногова со Смоктуновским, «Гамлет» Любимова с Высоцким, как «Калигула» Фоменко с Меньшиковым. Остались буквально какие-то снятые любителями клочки, отрывочки – плёнки, видите ли, не хватало на ТВ, ничего не сняли, подлецы. В репертуаре московских театров редко сыщешь спектакль даже пятнадцатилетней давности – но всё-таки кое-что найти можно. Скажем, «Старую актрису на роль жены Достоевского» в МХАТе имени Горького Доронина играет с 1987 года (постановка Р. Виктюка), тот же Виктюк сохраняет «Служанок» с начала 90-х, меняя состав, а в театре «Модерн» идёт более 20 лет «Екатерина Ивановна» Л. Андреева с Алёной Яковлевой. В больном городе Петербурге люди долго не живут (только один худрук, И. Штокбант, руководитель Театра-буфф, перешагнул 80-летний рубеж, тогда как в Москве люди пожить любят и худруков 80+ там предостаточно). И разве «Братья и сёстры» Фёдора Абрамова – Льва Додина, недавно возобновлённые в новом составе, могут претендовать на титул спектакля-долгожителя.

А «Юнона и Авось» держится 35 лет. Столько, сколько ждала дочь губернатора Калифорнии Кончитта своего возлюбленного жениха графа Резанова. Именно это число называет в конце спектакля Человек от театра – Александр Абдулов (в телеверсии). Вот совпадение! С «Юноной и Авось» вообще – всё непросто…

С одной стороны, это полновесный привет нынешнему театру от театра восьмидесятых, в пух и прах разбивающий все измышления на темы скучного идеологизированного застойного искусства советских времён. «Юнона и Авось» являет завораживающую роскошь профессионализма, профессионализма тотального, торжествующего, победоносного. Музыка, стихи, сценография Олега Шейнциса, хореография Владимира Васильева, костюмы, свет, звук – всё безукоризненно. Значит, в Советском Союзе мюзиклов не было? В Советском Союзе шли такие мюзиклы и музыкальные спектакли, что вам, нынешним, и присниться не могут, – в Ленинграде их ставили Владимир Воробьёв и Игорь Владимиров, ну а в Москве у Марка Захарова практически конкурентов не было. Создатели «Юноны и Авось» – в самом расцвете сил (старше других Вознесенский и Захаров, они 1933-го года рождения, а Рыбников, Шейнцис и Караченцов – почти что мальчишки, сорока нет), и энергетика спектакля сокрушительна. Застой застоем, а в нации ещё бродят огромные силы, большие (и, возможно, страшные) возможности – что и подтвердила последующая история, когда русские провернули операцию по полной смене общественного строя. Вот эта подспудная национальная энергия и прорвалась в спектакле Ленкома. Коммунистической же идеологии в нём нет ни капельки, ни тени, ни пёрышка. Даже угнетённых трудящихся – и тех нет, все сплошь графы и губернаторы.

С другой стороны – кроме пиршества профессионализма, в «Юноне и Авось» заключена некоторая загадка. Казалось бы, это классическое романтическое произведение. На сцене – музыкальный ансамбль, герои, подвижный «хор» и «кордебалет», которые в дыму и пламени (что так любил в 80-х Марк Захаров) рассказывают историю экспедиции графа Резанова в Калифорнию (1806 год) и его моментальной страсти к Кончитте. Этот пласт спектакля существует предельно внятно, Марк Захаров не был бы режиссёром-инженером, если бы не сделал сюжет ясным для всех. Он никогда не затемняет смысл своих композиций и попусту не интересничает. Да, герой поехал в Америку, влюбился, спел два убойных хита («Белый шиповник» и «Ты меня на рассвете разбудишь»), погиб от простуды (прозаическая эта простуда, о которой поётся в песне – «заслонивши тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний…», – стала символической). Но до чего это оригинальный для 1981 года герой!

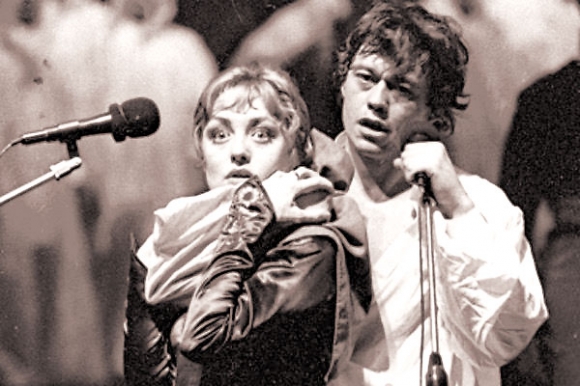

В белой рубашке (романтический герой обязан быть в белой рубашке!), с раскалёнными глазами, великолепно-печальный, в полном напряжении обнажённых нервов, Караченцов играл – героя мистерии. Спектакль начинался с православных песнопений и заканчивался звонкой «аллилуйей». В нём являлась Казанская Божья Матерь в полный рост с младенцем. Обращение к Господу возникало чуть не каждые три минуты. Герой сообщал об одиночестве своего разрозненного поколения, выпевал грустные слова о том, что свободы нигде нет и заявлял Господу: «Я – Твой погибший замысел…» И целью этого Резанова был явно не товарообмен с Калифорнией, но что-то совсем иное – осуществление другого идеала жизни, просветление людей, мечта о творческом и любовном союзе России и Америки.

Таким образом, получилась мистерия о русском герое, влюблённом в Мадонну (своего рода пушкинский «рыцарь бедный»), который вознамерился совершить прорыв в идеальное, но погиб «на половине пути». Оттенок возвышенной и трагической неудачи, столь понятный и очевидный на Русской земле, лёг на красивую любовную историю и дал спектаклю такую мощную меру обобщения, что смотреть его оказалось возможным три десятилетия с лишком.

Тугие и жёсткие ритмы спектакля, конечно, держали его конструкцию – но мало ли было таких конструкций, а выжила только «Юнона и Авось». Мистерия о «половине пути» русского героя схватила что-то из вечности, прикоснулась к ней, как, собственно, и поётся в песне: «и коснутся бессмысленной выси пара фраз, залетевших оттуда». Только высь эта, очевидно, не бессмысленна. Бессмысленны на скорую руку сляпанные спектакли-однодневки, полные грязи, злобы и цинизма. Кормление зрителя откровенной халтурой.

Так что укоризненный «привет» театру нынешнему от театра 1981 года довольно поучителен.