Сейчас в связи с законопроектом «Об образовании» мы много говорим о недостатках в образовании и науке. Сравниваем зарплаты педагогов и деятелей науки с зарплатами их коллег за рубежом. Сравниваем их качественный уровень подготовки и невольно с ностальгией вспоминаем советское время. Но практически мы ничего не говорим о Человеке в человеке. И мне вспомнился один случай из тех советских времён.

Губкин стоял на лестничной площадке перед фойе в актовый зал и сквозь фикус осторожно наблюдал за молодым человеком в чёрном приталенном однобортном костюме. Он наблюдал осторожно, чтобы никто не заметил. По лестнице наплывами поднимались и проходили в фойе в основном мужчины – моложавые, гривастые, с благородной сединой и с туго набитыми кожаными папками под мышкой. По их осанистому виду легко угадывалось, что это маститые учёные.

Впрочем, Губкин к ним не присматривался. Никого из них он не знал, да и знать не мог. Полтора месяца назад вместе с директором госплемстанции он издал книгу «Бараны-производители Алтайского края» и на совещание генетиков приехал вместо него.

– Езжай – может, в науку пойдёшь. В новосибирском Академгородке, в Институте цитологии и генетики сейчас заправляет Дмитрий Константинович Беляев, знаешь такого? Породу серебристых норок вывел, – подсказал директор, но Губкин не знал. – Ты ничего не знаешь. Всё «Вечера поэзии»?! Вон уже в газетах пишут, что биографию некоторых доморощенных поэтов надо искать в твоей книге «Бараны-производители…», интересно, на кого намекают?

– Вообще-то, не моей, а нашей, – защитился Губкин. – И потом – не кто-нибудь, а именно он пошутил, а корреспондент воспользовался его шуткой, причём весьма неудачно, – пояснил Губкин.

Зная по опыту, что директор всегда находится в добром расположении духа, когда называет его, как соавтора, на ты, Губкин решил отказаться от командировки. У них, местных поэтов, запланирована встреча со студентами мединститута. Да и что Губкин скажет на конференции учёных о популяции Алтайской тонкорунной, если слово «популяция» отсутствует даже в словаре Ожегова.

Ничего хуже нельзя было придумать, чтобы взбесить директора.

И вот Губкин стоит в глубине лестничной площадки и осторожно наблюдает за молодым человеком в чёрном сверхмодном костюме. Молодой человек отвечает ему тем же, то есть и он наблюдает.

Чтобы не привлекать внимания, Губкин курит. Но так как курит для отвода глаз (третья сигарета), то забывает вовремя стряхивать пепел и раз за разом с ужасом сдувает его с костюма.

В этот момент он не наблюдает за молодым человеком. Потому что этот молодой человек – он, Губкин, отражающийся в большом трюмо за фикусом. И главным объектом наблюдения является вовсе не он, а шикарный костюм, оттенённый белой сорочкой и чёрным галстуком-селёдочкой, только что входящим в моду. Да, это костюмчик из костюмчиков, – глубокомысленно думает Губкин перед началом конференции учёных-генетиков Сибири. – Такого костюма у него ещё не было.

Это его второй костюм. Они справили его с женой из превосходной английской шерсти – чёрной, двусторонней, с выпуклыми тиснёными рубчиками с блеском. Хорошая шерсть, очень дорогая, по сорок пять рублей за метр. Они бы ни за что не пошли на такие крупные расходы, если бы не мама Губкина. Побывав в гостях у молодожёнов (почти год скрывали от всех, что они – муж и жена), мама сказала:

– Аллочка, а Валера-то при нас лучше одевался.

Когда она успела такое сказать, Валерий не слышал. Но она могла такое сказать. Поэтому, когда жена купила этот отрез английской шерсти, Валерий только и нашёлся, что пообещать: со следующей получки они и ей тоже купят что-нибудь хорошее. Он уже знает, где ему надо работать, чтобы получать приличные деньги.

Жена, улыбаясь, посмотрела на него с такой неизбывной ласковостью, что они невольно поцеловались. Но не так, как всегда, а с осторожностью, словно два лунатика. Губкин впервые вдруг почувствовал, что он – муж, а она, Аллочка, ему – жена.

Да, костюмчик ещё тот, – самодовольно подумал Валерий Губкин, и в этот момент в его выражении лица проскользнуло что-то схожее с проплывающими в актовый зал лицами гривастых учёных, украшенных благородной сединой. В перспективе и он может стать таким, причём повседневно, – подумалось внезапно и с удовольствием.

Когда костюм наконец был готов и Губкин надел его, Алла сказала, чтобы подошёл к окну, поднял и опустил руки, опять прошёлся. Она была так увлечена осмотром костюма, и только костюма, – словно личность Губкина в нём отсутствовала. И он вспомнил, что мама точно так же оглядывала на нём его первый костюм.

Первый костюм был из синего габардина. И хотя не английского, но тоже двустороннего, плотного и толстого. Такого толстого, словно он был склеен из двух слоёв материи. Наглаженные на брюках стрелки никогда не держались, а штанины на коленях и рукава на локтях всегда пузырились. Мама не считала это таким уж большим недостатком. Главное, габардин был крепким – не сносишь. И действительно, в нём прошла вся юность и отчасти молодость Губкина. Костюм настолько опостылел, что Губкин иногда мечтал, чтобы его украли. Потому что так просто взять его и выбросить – не мог: мало того что он был первым – его справила мама.

Бывало, положит пиджак на лавку на студенческом стадионе, до сумерек заиграется с парнями в городки и, уходя со стадиона, позабудет о нём. Парни советуют: быстрей беги, а то унесут. А он отвечает: да ладно вам, уже поздно, завтра заберу. Наутро приходит на стадион – лежит пиджачишко как миленький, ничего не сделалось ему. Некоторые из однокашников даже завидовали – надо же, какой счастливый пиджак?!

Однажды забыл его в электричке, так вагоновожатая бежала за Валерием до подземного перехода – и всё-таки настигла и осчастливила как бы комком ветоши. Подкладка пиджака вводила в заблуждение, расползалась на висячие лоскуты. Бессчётное количество раз менял её, а габардину хоть бы что! Только со временем на коленях и локтях материал стал голубовато-белым и до того истончился, что пузыри стали западать внутрь, напоминали ямки. Но тогда Губкин уже и не мечтал расставаться с костюмом. Тем более что местные собратья-поэты вообще даже о синем габардине ничего не слышали, ходили в каких-то драповых крылатках из бывших всесезонных пальто.

Прозвенел звонок. Хождение маститых учёных закончилось, но не звонок вывел Губкина из мечтательного состояния невесомости. Его вывел, а точнее, вытолкнул из состояния невесомости надтреснутый и миролюбивый голос, явно желавший расположить к себе.

– Не торопитесь, молодой человек, до начала мы вполне успеем покурить.

Женщина наклонилась, всем своим видом показывая, что желает прикурить (Губкин увидел в зеркале характерное движение). И тогда он, не глядя на неё, протянул свою руку с сигаретой к ней, а заодно как бы и отстранился от этой неизвестной женщины на расстояние вытянутой руки.

Он уже увидел в зеркале, хотя листья фикуса мешали, заслоняли её лицо, что волос у неё чёрный, а стрижка короткая, как у комсомолок тридцатых годов. Она в расстёгнутом овчинном жилете, какой-то тёмной блузке и длинной чёрной юбке.

Скажем прямо – наряд не очень. Жилет на заплечье засален, очевидно, от волос, – с высоты своего шикарного костюма вынес приговор Губкин и содрогнулся от мысли, что если бы не знал, где находится, то принял бы её за поэтессу из местного литобъединения, то есть за своего собрата-стихотворца. Во всяком случае, в литкружках полно поэтесс, переросших свой поэтический возраст.

Она, наверное, уборщица, или техничка. И хотя это одно и то же, пожалуй, в Академгородке вряд ли снизойдут до того, чтобы назвать кого-то уборщицей или уборщиком. Наверняка в штатном расписании эта дама числится техничкой.

Что за люди?! – досадуя, подумал Губкин. – Он стоит на лестничной площадке в шикарном костюме (он же видит и себя, и её в зеркале), и, что особенно неприятно, он уже достаточно долго стоит, но никто из маститых к нему не подошёл, а эта техничка – пожалуйста, подгреблась. До чего же точно сказано – рыбак рыбака видит издалека. Как будто кто-то вездесущий наблюдает сверху, чтобы свою никчёмность уже никто и ни за каким костюмом не мог спрятать, – с жёсткой самоиронией не без горечи заключил Губкин.

– Молодой человек, вы что же, и в туалете вот так же?! – вновь прозвучал надтреснутый и всё ещё не утративший миролюбия голос.

Женщина слегка наклонилась в ожидании огонька, но теперь смотрела не на сигарету, а на Валерия Губкина. И он пришёл в себя.

– Извините, – сказал он.

Сигарета наполовину сгорела, и пепел вот-вот должен был рассыпаться. Если бы на Губкине была какая-нибудь обычная одежда, вроде габардинового костюма, то он бы, не задумываясь, стряхнул пепел в карман. А тут внутренне смутился – куда стряхивать? Урны не было, а носовой платок он уже использовал.

– Не стесняйтесь, пепел – в бочку, – подсказала женщина и сказала, что этот фикус на её иждивении – она за ним ухаживает.

А-а, так она всё-таки уборщица. Впрочем, не простая, наверное, как и он, с высшим образованием, – решил Губкин и, поделившись огоньком, окончательно уверовал, что перед ним уборщица из собратьев-стихотворцев. То есть ходит на работу как техничка, а дома пишет стихи или свою повесть жизни. В какой-то миг он даже хотел сказать ей, что тоже пишет стихи, но одумался – он сюда приехал как учёный-генетик.

Однако жаль, что не сказал, поговорить не о чем. Не говорить же с ней о бонитировке племенных баранов, о селекции с использованием биологической статистики и количественной генетики – не поймёт. Да он и сам в селекции овец, кроме бонитировочного ключа, ничего не знает. Так, нахватался: Первый закон Менделя – расщепление.

Второй закон Менделя – игра жизни. Икс-хромосома, игрек-хромосома, гены, которые убивают, и пошло-поехало. Лучший объект для генетических исследований – мушка дрозофила. Ну что это за учёный-генетик?! С такими знаниями не только никому ничего не объяснишь, но и сам ничего не поймёшь.

Справка «АН»

Мендель (Mendel) Грегор Иоганн – великий чешский биолог (22.7.1822 – 6.1.1884).

В 1856–1863 гг. Г. Мендель провёл обширные опыты по гибридизации 22 сортов гороха. Количественный учёт всех типов полученных гибридов, а также вариационно-статистический подход позволили ему впервые обосновать и сформулировать закономерности наследственных факторов. Эти закономерности легли в основу классической генетики и получили название законов Менделя.

Губкин с силой вдавил сигарету в почву под фикусом.

– Вы что, уже уходите? – огорчилась техничка. – Вы так элегантны в этом чудесном костюме. Постойте, пожалуйста, рядом. Позвольте полюбоваться на вас, – попросила техничка с такой неподдельной искренностью, что Губкин окончательно уверовал, что перед ним хотя и техничка, но не простая, а из их среды, среды завзятых стихотворцев. А уж с ними Губкин никогда не церемонился, знал, что на порядок выше любого литобъединенца. Сам Ярослав Васильевич Смеляков недавно сделал врезку к его публикации в «Литературной России». И, словно об этой врезке вдруг стало известно собеседнице, мысленно возликовал: что, почувствовали, щелкопёры, кто перед вами?!

«Щелкопёры», «шелупонь» и другие жаргонные слова были не его, а из лексикона директора госплемстанции Василия Петровича, бывшего моряка тралфлота. Он иногда обращался к овцам, пугливо сбивающимся в кучи после стрижки: «Ну что, заморыши, начифанились?» Стало быть – наелись.

Губкин возликовал, потому что опять пришла на ум пословица – рыбак рыбака видит издалека. Но теперь она по какой-то кривой, вобрав великолепие его костюма, отозвалась чувством радости – он точно знал, что скажет Аллочке. Он скажет, что костюм похвалила ученица выдающихся генетиков Дубинина и Четверикова. Да-да, того самого Дубинина, который организовал в Новосибирске Институт цитологии и генетики.

Но самой воображаемой ученице сказал (понимая, кто – он и кто – она):

– Может, вам ещё экспромт прочитать?!

– Ой! – воскликнула воображаемая ученица Дубинина и Четверикова. – Неужели это возможно?! Смилуйтесь!

Когда касалось стихов, Губкин преображался, все клетки его существа несли свой созидательный порыв вверх, к небу. Он поднял правую руку, вперив указательный палец в потолок.

– Экспромт о науке генетика, – продекламировал трагическим шёпотом Губкин.

Перед нами тёмный лес,

Полный сказочных чудес.

В нём на страже строгий Мендель,

Согрешишь – получишь пендель.

– О как! – удивилась воображаемая ученица Дубинина и Четверикова, а в конкретном восприятии Губкина – техничка или поэтесса. В общем, свой брат, стихотворец, который по всякому поводу начинает анализировать стихотворение, сверять ритм, рифму – ужасно дотошный народ. Критики из неудавшихся стихотворцев – самые занозистые и коварные. В глаза улыбаются, а чуть отвернёшься – воткнут в спину сорок ножей как нечего делать.

– Не надо оценок, воспримите экспромт как данность, в которой преобладает не поэтическая оснащённость, а смысл науки генетика.

– Да-да, я так и восприняла, – сказала стихотворец, и Губкин впервые посмотрел на неё прямо, а не через зеркало.

Её карие глаза весело искрились, и морщинки у глаз придавали им дополнительную лучистость. Губкин совершенно не улавливал прежней надтреснутости в голосе. Её комплимент костюму, точно солнечный зайчик от её глаз, радостно пульсировал в его душе.

– Ну ладно, мне пора, – с некоторой долей сожаления сказал Губкин и посмотрел на часы, как бы намекая техничке, что всё же, в отличие от неё, он не стихотворец, а настоящий учёный-генетик, которого уже ждут в актовом зале. И, чтобы ещё больше подчеркнуть цеховое различие, указал: – А вы тут не шибко вдавайтесь в поэзию, шваброй тщательней пройдитесь вокруг фикуса. Поэтический беспорядок не всегда хорош, а в институте генетики и вовсе неуместен. Вы согласны со мной?! – строго, словно сам Мендель, поинтересовался Валерий Губкин.

– А куда денешься?! – с какой-то весёлой безысходностью развела руками стихотворец.

И Губкин пошёл, пошёл туда, где его никто не ждал, и лучше всех знал об этом он сам.

В дверях лишь на мгновение задержался – актовый зал был наполовину скорее пуст, чем полон.

Все сидели небольшими группами вразброс, но большинство учёных всё же теснились поближе к столу президиума, за которым восседал директор института академик Беляев, автор фантастической породы серебристых норок. Он сидел в вельветовой на молниях куртке с тёмным вставным верхом. Губкин никогда его не видел, но сразу почувствовал властность, исходящую от преимуществ ума, свойственных поэтам, обладающим сокровенным знанием.

Сходство академика с поэтом подтолкнуло Губкина выбрать такое место, чтобы маститые учёные, то есть гривастые, с благородными сединами, не загораживали его.

Губкин сел обособленно от всех. Со стороны могут подумать, что он кого-то ждёт, так сказать, забронировал места для своих коллег, – непроизвольно отметил Губкин и ухмыльнулся. Кого он может ждать, разве что собеседницу на лестничной площадке? Наверное, работает шваброй и покуривает, – неожиданно позавидовал Губкин. Она покуривает, а ему надо сидеть здесь и притворяться, что он – генетик-первопроходец. Если бы здесь было зеркало, то он мог бы выбрать место получше.

Получше, чем у кого?! Губкин не успел ответить, мысль перескочила, и в мгновение ока он уже был так далеко от актового зала, что не видел и не слышал, когда вошли последние запоздавшие и когда директор института Беляев объявил конференцию открытой.

Тема конференции была достаточно смелой – «Эволюция глазами генетика».

Губкин видел учёных, они привставали, пропуская очередного выступающего, выходившего за кафедру. Слышал первую фразу оратора: «Эволюция – исторический факт». А дальше всё преображалось, голос микшировался и вдруг исчезал, словно монотонный шум вентилятора. И Губкин так явственно ощущал за ухом лёгкое прикосновение Аллочки, что ему становилось щекотно здесь, в актовом зале института.

– Дмитрий Константинович, многие просят по этому вопросу Никоро.

Губкин подумал, что никоро это какой-то новый термин из словаря генетиков, и уже готов был улететь в объятия своей возлюбленной, но тут подал голос Беляев.

– Зоя Софроньевна, вы здесь?

Сзади Губкина послышался стук и скрип отодвигаемых кресел.

– Дмитрий Константинович, минуту, я здесь, простите, пожалуйста, – раздался надтреснутый, ни с каким несравнимый миролюбивый голос.

Она здесь, она – генетик, а как же цветок фикус?! – ошалело вскинулся Губкин и вжался в кресло.

Зоя Софроньевна пробиралась к проходу как раз позади него. Губкин опустил глаза – ай-ай-ай, как нехорошо вышло! Буря чувств не давала сосредоточиться. Экспромт и швабра, словно наскакивая друг на друга, складывались в единственно понятную, повторяющуюся мысль – строгий Мендель дал свой пендель! Строгий Мендель…

А между тем Зоя Софроньевна, пройдя мимо кафедры, взошла на небольшой подиум, подошла к обычной настенной классной доске и, взяв мел, сказала, что у неё нет никакого желания обсуждать тему: признавать или отрицать дарвиновскую теорию эволюции. Она лишь сделает сообщение с помощью доступных каждому вычислений об их лабораторных исследованиях, в которых главным вопросом они всегда считали вопрос о передаче признаков вариаций потомству.

– Да-да, мы готовы, – сказал Дмитрий Константинович и, встав, перенёс свой стул в торец длинного стола президиума, чтобы не загораживать классную доску и самому наблюдать за ходом сообщения.

– Пожалуйста, мы готовы, – опять повторил директор, и высшая математика генетики началась.

Губкин ничего не понимал, но и отвлечься не мог. Он представлял генетику вроде науки истории, а она, оказывается, требует подготовленности, как физика и химия. Всякий раз, когда Зоя Софроньевна, чтобы продолжить свои доказательства, намеревалась стереть предыдущие выкладки, директор властно останавливал: подождите, коллеги не успевают. И Зоя Софроньевна останавливалась и замирала, словно провинившаяся школьница.

В это время как-то особенно отчётливо бросалось в глаза, что она уже в годах и чёрная юбка со складкой спереди надета задом наперёд. И оттого, что Губкин это замечал, он ненавидел и себя, и свой шикарный костюм, который теперь как бы свидетельствовал о его бестолковости.

Кстати, наблюдая за маститыми учёными, он обнаружил, что некоторые из них, порядком отстав, уже не утруждали себя обдумыванием, а просто срисовывали выкладки, как когда-то, наверное, срисовывали со школьной доски палочки и нолики.

Но более всех владел вниманием Губкина Дмитрий Константинович Беляев, который не только понимал логику выкладок на доске, но и замечал реакцию зала, может быть, несколько замедленную, но потому и более понятную. Губкин чувствовал, что если пойдёт в генетики, то непременно постарается стать таким, как академик Беляев. Он даже представил себя на его месте – сидит, курит, а Зоя Софроньевна уже занесла подушечку над формулами, чтобы освободить место для дальнейших выкладок. «Постойте, постойте, – подражая академику, устало останавливает её Губкин и, обращаясь к таким же, как он сам, вдруг неожиданно даже для себя прозорливо заметил: – Ну что, заморыши, начифанились?!»

Губкин усмехнулся – может, ему стоит всё бросить и уйти в моря, поработать матросом тралфлота, как это сделал когда-то Василий Петрович. Он уже готов был улететь с конференции вслед за своими мечтами, но тут Зоя Софроньевна Никоро в своих выкладках поставила точку. Да так резко, что из-под пальцев брызнули кусочки рассыпавшегося мела. И словно опасаясь, что её выкладки могут неправильно понять, твёрдо сказала, что наследственность вполне естественно разместилась в скобках, а среда, как не оказавшая никакого влияния на наследственность, вынесена за скобки.

И сразу же после её слов, положив в пепельницу папиросу, встал директор института Дмитрий Константинович Беляев. Он поблагодарил Зою Софроньевну за содержательное сообщение и, подождав пока она сядет на своё место (ужасная минута для Губкина, всем существом своим вновь вжавшегося в кресло), с мягкой неоспоримостью бархатных тисков подытожил:

– Только не надо нам этих сальто-мортале, они слишком дорого обходятся нашей науке.

Он какое-то время выждал, как бы давая всем присутствующим ощутить цену смертельного кульбита, потом спросил: есть ли вопросы или предложения по ведению конференции?

Вопросы и предложения посыпались действительно как из рога изобилия. Маститые негодовали, что защита научных степеней выстроена несправедливо, особенно для первопроходцев, особенно для тех, кто движет науку вперёд. Приводили в пример Зою Софроньевну, у неё в лаборатории работают доктора наук, а она – кандидат. Ученица выдающихся генетиков современности – Дубинина, Кольцова, Четверикова, – разве нельзя принять решение, чтобы таким учёным, как Зоя Софроньевна Никоро, присваивалась научная степень по сумме публикаций научных статей в журналах и коллективных сборниках?! Такие как Никоро полностью меняют наше представление не только о генетике – о жизни.

Ученица Кольцова – цепко зафиксировал новую фамилию Губкин. О том, что она ученица Дубинина и Четверикова, он как бы уже откуда-то знал, и ему приятно было услышать о Кольцове, словно речь зашла о замечательном русском поэте, на слова которого и ныне в народе поют песни.

Однако какова его техничка-стихотворец, и, главное, ни к кому-нибудь за огоньком подошла, а к нему! Вполне могла прикурить у автора породы серебристых норок, но увидела его. И сразу к Губкину. А он стоял всего лишь на лестничной площадке. Костюм, конечно, привлёк (он об этом обязательно скажет Аллочке), но всё же не в костюме дело. А в том, что рыбак рыбака видит издалека. Она почувствовала в нём не только нолики и плюсики, а самые настоящие лямбды и доминанты генетических исчислений. Губкин осторожно расправил плечи.

А между тем директор Института цитологии и генетики академик Беляев сказал, что полностью разделяет мнение учёной общественности. Зачастую первопроходцам не до научных степеней, они со времён Грегора Иоганна Менделя остаются в науке не степенями, а неопровержимым научным вкладом, чего он и желает всем. Далее он объявил, что вечером в Доме учёных состоится чаепитие – вход свободный.

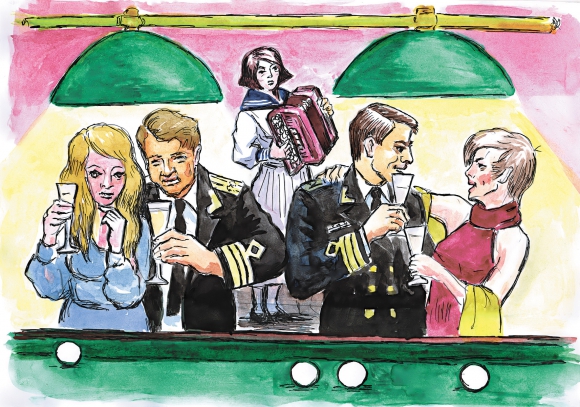

На чаепитии к Губкину подошла д.б.н. Галина Стакан из лаборатории Никоро и шепнула, что его просят прочесть экспромт. Губкин вздрогнул, будто его ударило током, но потом, увидев через сдвинутые столы лучащиеся глаза и ободряющий кивок Зои Софроньевны, успокоился. Он не заставил себя упрашивать. И после экспромта, встреченного весёлыми аплодисментами, до того разошёлся, что ещё прочитал несколько студенческих стихотворений. В общем, произвёл фурор.

В гардеробной едва не налетел на директора института. Он сказал, что в секретариате внимательно ознакомился с его книгой и хочет взять Губкина в аспирантуру по теме «Генетика поведения домашних животных».

Должно быть, это очень интересно, но если бы человека, – подумал Губкин. И академик, словно прочитал его мысли, многозначительно прибавил, что не только домашних – возможно и другое. Что другое, он не объяснил.

– А Зоя Софроньевна Никоро – она как для вас, как для учёного-генетика?

– А почему вы спрашиваете, она что, пригласила вас к себе в лабораторию? – очень живо заинтересовался директор, и Губкину показалось, что, сам того не желая, он навёл тень на плетень. То есть не на плетень, конечно, а на Зою Софроньевну, которая теперь его интересовала так, будто выдающийся поэт.

– Нет-нет, никто меня не приглашал.

Неожиданно для себя засуетился Губкин и признался, что там, на конференции, когда он впервые услышал фамилию Зои Софроньевны, то подумал, что никоро – это какой-то новый термин в генетике.

– Никоро – новый термин?! – весело рассмеялся директор и вдруг посерьёзнел. – Биография Зои Софроньевны – это, действительно, одна из неповторимых страниц нашей возрождающейся генетики.

Пока шли к остановке такси, Губкин узнал, что в те годы само слово генетика было новым и опасным термином, которым, словно тавро, помечали всех, кто в неё верил. И хотя директор не уточнил, какие годы имелись в виду, и без того было понятно – это годы, когда генетика в СССР считалась буржуазной лженаукой.

– Зоя Софроньевна Никоро тогда уехала в Николаев и зарабатывала на жизнь, играя на баяне в матросском клубе.

– В матросском?! – искренне удивился Губкин, чувствуя необъяснимую радость от того, что её приверженность генетике какое-то время подтверждалась игрой на баяне именно в матросском клубе.

– Тогда многие из нас выживали – каждый кто как мог. Быть генетиком значило то же самое, что быть врагом народа. Зоя Софроньевна играла на баяне и пианино, а Дубинин, наша гордость, спасался в недрах лесного хозяйства страны.

Он умолк и, как бы наблюдая за толкотнёй своих мыслей, вновь усмехнулся:

– Вот такая была терминология.

Расставаясь, директор пригласил Губкина зайти в институт, более обстоятельно побеседовать о поступлении в аспирантуру. Но Губкин ушёл в моря. А совсем недавно он прочёл в Интернете, что Зоя Софроньевна Никоро умерла в 1984 году.

Входя в когорту авторитетнейших учёных Института цитологии и генетики СО АН СССР, она так и не стала обладателем степени доктора наук.

Истинные учённые оставляют нам научные работы, учебники и учебные пособия. Они оставляют благодарных учеников и влияют на нашу жизнь. Но почему-то остаётся горечь: без Человека в человеке любое образование и наука – пустой звук.